Dunkelflaute: Was tun, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht?

- Wolfgang Gründinger

- 13. Juni 2025

- 9 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 13. Aug. 2025

Erneuerbare Energien sind volatil: Wenn im Winter die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, spricht man von der berühmten “Dunkelflaute”. Tatsächlich benötigt Deutschland zur Überbrückung von Perioden mit wenig Sonne und Wind einen erheblichen Ausbau der Speicherkapazitäten bzw. der gesicherten Leistung. Wie groß ist das Problem, und welche Lösungen gibt es?

Im Sommer liefern Solaranlagen bereits jetzt enorm viel Strom - so viel, dass an der Strombörse regelmäßig die Preise abstürzen. Der meiste Strom wird außerdem um die Mittagszeit produziert, also genau zur mittäglichen Nachfragespitze (“Peak”), was den Solarstrom extra wertvoll macht.

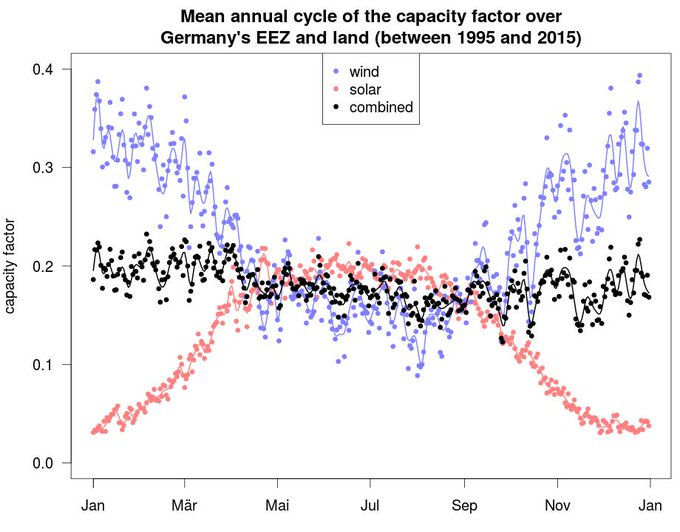

Im Winter liefert Solar zwar weniger Strom. Allerdings: Sonne und Wind zusammengenommen insgesamt erzeugen in den kälteren Jahreszeiten unterm Strich mehr Strom als im Sommer! Das zeigen die Daten wie in dieser Grafik:

Quelle: Energy Charts

Das heißt: Ja, im den kühleren Monaten gibt es weniger Sonnenstunden, damit auch weniger Solarstrom.

Aber: Es weht dann auch mehr Wind, der die fehlenden Sonnenstunden mehr als ausgleicht. Scheint weniger Sonne, dann weht mehr Wind, und umgekehrt. Das sieht man in dieser Grafik des Deutschen Wetterdienstes (DWD):

Quelle: DWD

Dunkelflaute seltener als oft angenommen

Dennoch kann es weiterhin zu Situationen kommen, in denen beide Energiequellen zeitweise ausfallen. Wie oft eine solche “Dunkelflaute” vorkommt, hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer europaweiten Studie aus dem Jahr 2018 analysiert. Das Ergebnis: Nur 2 Mal im Jahr sinken Wind (onshore und offshore) und Sonne gleichzeitig für mindestens 48 Stunden unter eine bestimmte Produktionsschwelle.

Nimmt man den ganzen europäischen Stromverbund, ist das sogar nur 0,2 Mal pro Jahr der Fall. Irgendwo ist in Europa immer Sonne oder Wind, und der grenzüberschreitende Stromaustausch ist längst Normalität. Mit dem 2021 fertiggestellten NordLink-Seekabel steht zudem eine Verbindung zu den riesigen Stausee-Stromspeichern in Norwegen bereit.

„Unser Ergebnis ist eindeutig: Durch den kombinierten Einsatz von Windkraft an Land und auf See, Photovoltaik und einen europäischen Stromverbund können die Risiken durch Windflauten und sonnenscheinarme Phasen deutlich reduziert werden“, sagt Dr. Paul Becker, Vizepräsident beim Deutschen Wetterdienst.

Quelle: DWD

Zu betonen ist jedoch: Auch wenn Dunkelflauten nicht häufig auftreten, ist immer ausreichend gesicherte Leistung nötig, um die Stromversorgung sicherzustellen. Eine Sicherheit von 90% oder 95% reicht nicht - es muss bei 100% liegen, denn das Risiko eines Blackouts oder lokaler Netzausfälle ("Brownouts") darf nicht in Kauf genommen werden. Das Stromsystem muss darauf entsprechend ausgerichtet sein.

Mehr Wind und Solar - weniger Ausgleichsreserven: das "Balancierungsparadoxon"

Wind- und Solarenergie erhöhen - unter sonst gleichen Bedingungen - den Bedarf an kurzfristiger Ausgleichsleistung und damit die Ausgleichsreserven z.B. an Kohle- oder Gaskraftwerken (und somit die Kosten).

Doch die empirischen Daten belegen: In den letzten 15 Jahren hat Deutschland die Wind- und Solarleistung um das Fünffache erhöht. Die Ausgleichsreserven haben sich aber zugleich nicht etwa erhöht - sondern um 50 % verringert!

Das ist das, was der Energiewirtschafts-Professor Lion Hirth das "Deutsche Balancierungsparadoxon" nennt.

Die Gründe: Stärkere internationale Zusammenarbeit der Übertragungsnetzbetreiber, aber auch bessere Vorhersagen und Handel.

Das ist es, worum es beim Ausgleichs(preis) geht. Hier steckt eine größere Lektion drin, so Lion Hirth: "unter sonst gleichen Bedingungen" anzunehmen, wenn man die Zukunft einschätzt, ist möglicherweise nicht immer klug.

Quelle: Lion Hirth

Batteriespeicher

Diese beiden Grafiken zeigen, was sich in nur drei Jahren in Kalifornien fundamental verändert hat: Das Zusammenspiel von Solarenergie und Batteriespeichern ist inzwischen keine Vision mehr, sondern Realität.

Kalifornien deckt tagsüber von ca. 8 bis 16 Uhr den größten Teil seines Strombedarfs mit Solarenergie. Noch vor kurzem mussten abends Gaskraftwerke zugeschaltet werden, um den Nachfrage-Peak am Abend zu decken. Das ist heute deutlich weniger: Batterien übernehmen hier die Versorgung, mit der mittags gespeicherten überschüssigen Solarproduktion.

Grafik: Telegraph

Das Beispiel Kalifornien zeigt, wie für die kurzfristige Speicherung zum Ausgleich von Schwankungen von Stunden (oder ggf. wenigen Tagen) Batterien zum Einsatz kommen können. Dazu gehören Großbatterien, dezentrale Heimbatterien sowie die Batterien von E-Autos durch bidirektionales Laden (“Vehicle-to-Grid”).

Der mengenmäßige Ausbau geht inzwischen auch in Deutschland dynamisch voran. Der Ausbau von Speichern läuft schneller als erwartet. Fachleute sprechen von einem regelrechten "Boom". Eine Herausforderung ist vielmehr die intelligente Vernetzung und Steuerung, damit die Speicher auch systemdienlich agieren.

Batterien sind die am schnellsten wachsende Energietechnologie, angetrieben durch eine günstige Kombination von Faktoren: Die Kosten für Batterien sind im letzten Jahr erheblich gesunken, und alle großen Hersteller signalisieren eine Fortsetzung dieses Trends. Die Preise für wichtige Metalle, die in Batterien verwendet werden, sind deutlich gefallen, was zu deflationärem Druck führt. Zugleich boomt der Weltmarkt für Elektroautos.

Die Übertragungsnetzbetreiber verzeichneten Ende 2024 neue Anschlussbegehren für Speicher mit 161 GW Leistung, typischerweise mit 2-4 Stunden Speichertiefe. Dies entspricht etwa dem Zehnfachen der derzeit insgesamt bestehenden Speicherleistung: Der Technischen Hochschule Aachen (RWTH) zufolge sind derzeit Großspeicher mit 1,5 GW verbaut (mit einer Kapazität von 1,8 GWh). Hinzu kommen gewerbliche Speicher etwa bei Industrieunternehmen mit 670 MWh Kapazität. Das Gros entfällt indes auf private Heimspeicher, die sich binnen vier Jahren (!) von 1,4 GWh auf 14 GWh Kapazität verzehnfacht haben.

Selbst wenn von den derzeit geplanten Speichern nur die Hälfte tatsächlich gebaut werden sollte, wäre dies ein massiver Fortschritt für die Kurzzeitspeicherung von Strom. Entscheidend wird sein, die dezentralen Heimspeicher über virtuelle Kraftwerke netz- und systemdienlich zu machen, anstatt sie lediglich auf die Eigenverbrauchsoptimierung auszurichten.

Sektorkopplung, Vehicle-to-Grid und intelligente Lastverschiebung

Eine Lösung ist die sogenannte Sektorkopplung, verbunden mit intelligenten Netzen (“Smart Grid”) und Lastenverschiebung (“Demand-Side Management”). Die Hebung dieser Flexibilitäten kann den Zubau von thermischer Kraftwerksleistung reduzieren.

Sektorkopplung bedeutet: Die bisher getrennten Bereiche Strom, Wärme und Treibstoffe verschmelzen. Strom wird künftig auch für die Wärmeerzeugung mittels Heizstäben und Wärmepumpen genutzt, ebenso wie für das Laden von Elektroautos.

Eine mittelgroße Autobatterie, z.B. der VW ID3 in mittlerer Ausstattung, hat eine Kapazität von netto 77 Kilowattstunden - das ist so viel, wie eine Familie im Eigenheim in 7-8 Tagen an Strom verbraucht (nämlich ca. 8-10 Kilowattstunden pro Tag). Für das Jahr 2030 strebt die Bundesregierung 15 Millionen E-Autos an, und erfahrungsgemäß stehen private Autos 23 Stunden am Tag ungenutzt herum. Rechnerisch bedeutet das eine Kapazität von 1.000 GWh. Das birgt also gewaltiges Potenzial für die Nutzung der E-Autos als mobile Speicher, intelligent vernetzt und gesteuert über ein smartes Energiemanagement.

Das Berliner Greentech-Unternehmen Enpal konnte demonstrieren, dass ein konventioneller Heim-Batteriespeicher und ein E-Autos so geladen werden können, dass die Bedarfsspitzen am Morgen und am Abend geglättet werden. Dazu werden die Heimbatterie und das Auto nachts mit Netzstrom geladen, wenn viel Windstrom zur Verfügung steht, aber die Nachfrage gering ist. Allein dadurch kann der Bedarf an gasbetriebenen Spitzenlast-Kraftwerken für die Stromversorgung teilnehmender Haushalte um 80% sinken, und die Strompreise an der Börse werden für alle gedämpft.

Quelle: Enpal

Die Nutzung von Strom für Heizung und Warmwasser bietet eine zweite gewaltige Chance für intelligente Lastenverschiebung: Ist gerade wenig Strom im Netz, wird etwas weniger geheizt; ist überschüssiger Strom im Netz, wird etwas mehr geheizt. Für den einzelnen Endverbraucher ist der Unterschied kaum wahrnehmbar, aber in der Masse kann die Nachfrage so flexibel auf das Stromangebot reagieren. Genau so funktioniert das heute schon z.B. mit industriellen Kühlhäusern: Die Kühlung wird etwas runtergeregelt, wenn Strom knapp ist, und andersherum. Dank Sektorkopplung und intelligenter Vernetzung können nun auch die Potenziale in privaten Haushalten erschlossen werden.

Aktivieren der Biogas-Anlagen

Die bestehenden rund 10.000 Biogasanlagen sind derzeit nicht auf einen schwankenden Strombedarf optimiert.

Das ginge auch anders: Eine Studie der Universität Erlangen-Nürnberg schlägt vor, die bestehenden rund 10.000 Biogasanlagen so auszurichten, dass sie genau dann laufen und ins Netz einspeisen, wenn wenig Strom aus Solar & Wind zur Verfügung steht.

Stausee-Speicher

Ein Teil des Ausgleichs kann erfolgen durch Nutzung der erheblichen Stausee-Speicherkapazität in Skandinavien, die durch Unterseekabel mit Deutschland verbunden sind. Stromlieferungen aus Deutschland können die Speicherstände im Sommer und Herbst schonen und im Winter verfügbar machen.

Die verfügbaren Pumpspeicher-Kraftwerke sind dagegen bereits heute im Einsatz und dienen allein als Kurzfristspeicher. Ihre Kapazität mag noch gesteigert werden können, wird aber schon aus geographischen Gründen begrenzt sein.

Saisonale Speicherung mit Power-to-Gas

Der saisonale Speicherbedarf und die Überbrückung längerer Dunkelflauten über mehrere Tage oder Wochen ist ohne gesicherte thermische Leistung (Gas, perspektivisch Wasserstoff, Power-to-X) nicht realistisch. In diesem Zuge muss der Ausbau von Gaskraftwerken, die perspektivisch mit Wasserstoff betrieben werden, vorangetrieben werden. Studien halten eine Verdreifachung der installierten Leistung an Gaskraftwerken bis 2045/2050 für geboten. Die Gaskraftwerke dienen der Überbrückung produktionsschwacher Zeiten, laufen also nur phasenweise.

Zunächst werden die Kraftwerke noch mit fossilem Erdgas betrieben werden. Die "Power-to-Gas”-Technologie kann Solar- und Windstrom in Wasserstoff oder Methan umwandeln, um damit die Gasspeicher füllen. Wird Strom wieder benötigt, wird aus dem Gas wieder Strom erzeugt. Damit können auch saisonale Lücken überbrückt werden. Eine große Herausforderung bleibt aber der Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur.

Die Umwandlung bringt aber auch Effizienzverluste mit sich: Strom muss in Gas umgewandelt und dann wieder rückverstromt werden. Bei beiden Umwandlungen geht Nutzenergie verloren.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) sieht die Zukunft so:

Quelle: BDI (2021)

Eine Studie von Prognos, Öko-Institut und Wuppertal-Institut im Auftrag der Agora Energiewende ergibt: Die installierte Leistung an Gaskraftwerken muss von 32 GW heute bis 2030 auf 43 GW und bis 2050 auf 73 GW wachsen. Philipp Litz, Projektleiter bei Agora Energiewende: "Wir gehen davon aus, dass vor allem viele kleine, dezentrale Gasmotoren und -turbinen installiert werden. Das geht deutlich schneller als der Bau von Großkraftwerken."

Im Konflikt mit den Klimazielen steht dies nicht: Denn erstens werden die Gaskraftwerke nicht immer laufen, sondern nur zur Abdeckung der Residuallast dienen, die nicht anderweitig bedient werden kann - es gibt also mehr Leistung, aber nicht gleich so viel mehr Verbrauch. Zum anderen können die Gaskraftwerke auch mit grünem Methan oder grünem Wasserstoff (Power-to-Gas) befeuert werden. "Betrachtet man die Energiewende als Ganzes, sind die Kosten für die Backup-Kapazitäten überschaubar", sagt Christoph Kost vom Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme (ISE).

Der Kraftwerkspark verändert sich also. Wir werden mehr flexible Kapazitäten, z.B. Gaskraftwerke, brauchen. Diese werden aber nicht immer laufen, sondern nur, um die Spitzen abzudecken.

Je mehr regenerative Energien dazukommen, und je mehr wir Sektorkopplung, Speicher und intelligente Netze ausbauen, desto geringer wird die Residuallast, und damit sinkt auch der Bedarf an Spitzenlastkraftwerken.

Grundlastkraftwerke oder gesicherte Leistung?

„Wind und Sonne sind nicht grundlastfähig!“, heißt es oft. Wer so argumentiert, ist energiewirtschaftlich in den 90er Jahren stehen geblieben. Entscheidend ist etwas anderes: nämlich, ob der Verbrauch zu jeder Zeit gesichert werden kann – und nicht, ob einzelne Energiequellen tag und nachts produzieren. Es geht um gesicherte Leistung, nicht um Grundlast.

Erneuerbare Energien erzeugen nicht konstant Strom: Die Sonne scheint nachts nicht, und Wind weht nicht immer und überall. Manche behaupten daher: Kohle- oder Atomkraftwerke müssten weiterlaufen, denn nur sie könnten rund um die Uhr konstant Strom liefern, seien also „grundlastfähig“. Das klingt plausibel – aber nur, wenn man in der Energiewirtschaft der 90er Jahre stehengeblieben ist.

Je mehr erneuerbare Energie im Netz ist, desto mehr verstopfen starre Großkraftwerke die Netze. Dann müssen Windkraftwerke abgeriegelt werden, oder der überflüssige Strom muss zu Billigstpreisen verschleudert werden, um die Netzstabilität zu gewährleisten.

„Grundlast“ ist der Strombedarf, der während eines bestimmten betrachteten Zeitraums nicht unterschritten wird, also der dauerhafte Mindestbedarf an Strom. Prinzipiell kann jedes Kraftwerk eingesetzt werden, um die Grundlast zu decken. Für die Sicherheit der Stromversorgung ist nicht relevant, welches Kraftwerk eingesetzt wird. Relevant ist nur, dass der Strombedarf zu jeder Zeit zuverlässig gedeckt wird.

Die zuverlässige Deckung kann erreicht werden, indem fossile Kraftwerke rund um die Uhr laufen – oder genauso durch eine Verschaltung erneuerbarer Energiequellen. Mittels Sektorkopplung und intelligenter Vernetzung von Solaranlagen, Windrädern, Wärmepumpen, Speichern und E-Autos zu einem virtuellen Kraftwerk werden auch fluktuierende Erzeugungsmengen berechenbar und steuerbar, zumal auch Wasserkraft, Geothermie und Biomassekraftwerke hinzugeschaltet werden können. Und dank Power-to-Gas wird erneuerbare Energie auch saisonal speicherbar.

Das Forschungsprojekt „Kombikraftwerk 2“ des Fraunhofer-Instituts für Windenergie und Energiesystemtechnik demonstrierte bereits 2013, dass auch bei einer vollständig regenerativen Stromversorgung ein sicherer und zuverlässiger Netzbetrieb prinzipiell möglich ist, wenngleich damals noch mit einigen technischen Fragezeichen.

Im Stromnetz der Zukunft ist nicht mehr die Grundlast entscheidend, sondern etwas anderes: die Residuallast. Das ist der übrigbleibende Strombedarf, die man noch decken muss, nachdem man die fluktuierende Erzeugung durch Sonne und Wind abgezogen hat. Also das, was Speicher oder flexibel zuschaltbare/hochfahrbare Kraftwerke liefern müssen, wenn Sonne und Wind nicht reichen. Das können Gaskraftwerke sein, teilweise auch Kohle- oder Atomkraftwerke, je nach deren Flexibilität in der Regelbarkeit der Leistung.

Das funktioniert: Seit dem Jahr 2000 sind die Stromausfälle in Deutschland sogar rückläufig – trotz Ausbaus erneuerbarer Energien (siehe hier die Datengrundlage der Bundesnetzagentur). Die Daten des VDE zeigen: "Deutschland ist bei der Zuverlässigkeit der Stromversorgung international an der Spitze." Im internationalen Vergleich gehört Deutschland zu den Ländern mit der größten Stromnetzstabilität und nimmt einen der besten Plätze ein beim SAIDI-Wert (System Average Interruption Duration Index). Eines der wenigen noch stabileren Länder: Dänemark – ein Land mit 53,7% Wind- und Solarstrom.

Wir benötigen flexible, spitzenlastfähige Kraftwerke, die die Residuallast bedienen können. In einem erneuerbaren Energiesystem brauchen wir eher weniger Kraftwerke, die rund um die Uhr konstant Strom produzieren. Die Grundlast-Diskussion redet daher am Thema vorbei.

100% Erneuerbare Energie sind machbar

Längst wissen wir, dass ein regeneratives Energiesystem machbar ist: „New research increasingly shows that 100% renewable energy systems are not only feasible but also cost effective". Die Technologie ist da.

Leider verschleppen und verhindern aber manche Akteure bewusst den Einstieg in Erneuerbare Energien - um dann später mit großer Inbrunst zu klagen, es stehe nicht genug Wind und Sonne zur Verfügung, um Kohle, Atom und Gas zu ersetzen.

Wir haben genug Wind, Sonne, Bioenergie, Wasserkraft und Speicher - aber das alles kommt nicht von selbst. Wer aus fossiler Energie aussteigt, der muss in erneuerbare Energie einsteigen. Die Blockierer und Bedenkenträger der Energiewende sollten sich fragen, ob sie weiter an der Vergangenheit hängen oder Teil der Zukunft sein wollen.

#energiewende #energie #klimakrise #klimaschutz #solarenergie #dunkelflaute #photovoltaik #enpal #solarstrom #energiekrise #energiespeicher #erneuerbare #enpal enpal

Kommentare